私たちの食卓に欠かせないお米。

「白米は好きだけど太りやすい?」「炭水化物や糖質の影響が気になる…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

実は玄米と白米には大きな栄養の違いがあり、食べ方次第で体調やエネルギーの質に差が出るのです。

本記事では、食養生と分子栄養学の観点から玄米と白米の違いを5つのポイントで徹底比較。ビタミンやミネラル、食物繊維の有無がなぜ代謝や血糖値、腸内環境に影響するのかを解説します。

玄米を取り入れることは“日常でできる最良の予防医学”。読後には「今日から玄米を取り入れてみよう」と思えるような、健康へのヒントをお届けします。

玄米はスーパーフードだった!白米にはない5つの栄養と効能

玄米は単なるお米ではなく、栄養価の高い健康や美容に嬉しい効能を持つ「スーパーフード」です。白米では失われてしまう栄養素がそのまま残っており、毎日の主食として食べることで自然に体をケアできます。

なぜなら玄米はビタミンB群やミネラル、食物繊維、抗酸化成分など、現代人が不足しやすい栄養をまるごと備えているからです。これらは糖質代謝や血糖コントロール、腸内環境、そして細胞レベルの健康維持に欠かせません。

具体的には、

① 糖質代謝を助ける

ビタミンB群がエネルギー効率を高め、疲れにくい体をつくる。

② 腸内環境を整える

食物繊維が血糖値の急上昇を防ぎ、便通改善や腸活にも効果的。脳やメンタルの安定にも関係。

③酸塩基バランスとミネラル補給

マグネシウムや鉄、カルシウムが血圧や貧血、骨の健康を守る。

④ 抗酸化・抗老化作用

ビタミンEやγ-オリザノールが細胞を酸化ストレスから守る。

⑤ デトックスと免疫強化

フィチン酸や微量栄養素が体内の余分なものを排出し、免疫をサポートする。

つまり玄米を日常の主食に取り入れることで栄養をまるごと摂取し、体の内側から健康と美容をサポートできます。白米から玄米に変えるだけで、毎日の食生活をよりパワフルにすることができるのです。

1. 糖質代謝を助ける|ビタミンB群がエネルギー効率を高め、疲れにくい体をつくる

玄米と白米の一番大きな違いは、「ぬか」が付いているかどうかです。

玄米に含まれる「ぬか」は漢字で“米”へんに健康の“康”=「糠」と書きます。一方白米は、“米”に“白”と書くため「粕(かす)」とされ、漢字のごとくそれぞれの米を表していると言われています。

糠にはビタミンB1・B3(ナイアシン)・B6などが豊富に含まれていて、特にビタミンB1は糖質をエネルギー(ATP)に変換する酵素の補因子として必須です。糖質代謝がスムーズに行われ、ブドウ糖が効率よくエネルギー化されます。

精白によって糠が取り除かれると、ビタミンB群が大幅に失われます。糖質を代謝するための補因子が不足しがちになり、「糖は摂っているのに、うまく燃やせない」状態になります。ゆえに白米は太りやすく、 疲労感、集中力低下、血糖値の乱高下の一因となってしまうのです。

2. 腸内環境を整える|食物繊維が血糖値の急上昇を防ぎ、腸活、ダイエット、脳や精神の安定にも

血糖値の急上昇を防ぐ

糖質を素早く代謝させるのに加えて、玄米は血糖値の上昇が緩やかです。これは玄米が白米よりもGI値が低いため。白米のGI値が77に対し、玄米のGI値は55で低GI食品に分類されます。

「GI値」とは、“グリセミック・インデックス”という食後の血糖値の上昇速度を示す指標で、値が低いほど血糖値の上昇が穏やかになります。

理由は糠に含まれる食物繊維。

玄米に豊富に含まれる食物繊維は、白米と大きく異なるポイントのひとつです。

食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、インスリンの過剰分泌や肥満リスクを抑えてくれます。

一方、白米のように精製した炭水化物には食物繊維が乏しく、糖が急速に吸収されるため血糖値が急上昇します。そのためインスリン分泌が増え、糖代謝が過剰にシフトされ脂肪合成にも繋がりやすくなります。

メンタルの安定

血糖値の乱高下(血糖値スパイク)があると、徐々に膵臓に負担がかかり「インスリン抵抗性」に繋がます。

血糖値の不安定さは精神状態にも関わってきます。食後高血糖やインスリン急上昇を防ぐことが、長期的に健康を維持し安定したメンタルを構築していく上で非常に大切です。

「五穀は心を養う」とされ、とくに玄米はビタミンB群(特にB6)が豊富で神経伝達物質(セロトニン・GABA)の生成をサポートしながらメンタルの安定に寄与し、心身のバランスを整え不安やイライラを和らげます。まさに体と心は繋がっているのです。

腸脳相関で脳もクリアに

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど全身の健康に関わる器官です。

玄米の豊富な不溶性食物繊維は、腸を掃除して気血の流れを整えます。また水溶性食物繊維が腸内で善玉菌のエサとなり短鎖脂肪酸を産生します。腸内フローラのバランスが整うことで、免疫力や精神面の安定にもつながります。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日に必要な食物繊維の目安摂取量は、男性で21g以上、女性で18g以上と定められています。

食物繊維のその大半を主食である玄米で補うとスムーズに摂取できるでしょう。

腸内環境が改善されると、短鎖脂肪酸や代謝物が増えて幸せホルモンで知られる「セロトニン」が腸でしっかりと作られるようになります。セロトニンの9割は腸で作られると言われていますので、便通の改善や自律神経の安定に直結します。

玄米はただの主食ではなく、腸活をはじめ脳や精神までもサポートする心強いパートナーなのです。

3.酸塩基バランスとミネラル補給|マグネシウムや鉄、カルシウムが血圧や貧血、骨の健康を守る

人間の体は、血液のpH(酸性・アルカリ性の度合い)を 弱アルカリ性(pH 7.35〜7.45) に保つことで健康を維持しています。

食事によって体が「酸性」に偏ると、代謝や免疫、骨の健康に悪影響が出ると考えられています。肉食、砂糖、お酒や白米などの精製穀物を常食することは、血が滞り血液の酸性化(アシドーシス)を引き起こしやすくなります。

血液が酸性に傾くと、体は弱アルカリ性に戻そうと骨からカルシウムや腎臓から重炭酸イオンを出すなどして恒常性を働かせようとします。その結果、体内のカルシウムが骨から溶け出し、骨粗鬆症や体のコリ、疲労感や高血圧につながるリスクが上昇します。

玄米に含まれる豊富なミネラルで中和が進み(カリウムが過剰なナトリウムを排出)、血液や細胞環境が安定しやすくなります。結果的に代謝や免疫力、疲労回復にも好影響を与え、血圧や貧血、骨の健康を守るでしょう。

4.抗酸化・老化防止|ビタミンEやγ-オリザノールが細胞を酸化ストレスから守る

玄米は「身を養う穀」とされ、老化や衰えを防ぐ養生食です。

精米によって失われがちな糠や胚芽を残しているため、抗酸化物質を豊富に含んでいます。玄米の糠部分に含まれるフェルラ酸やγ-オリザノールが強い抗酸化作用を持ち、動脈硬化や老化の抑制に働きます。

代表的な成分は以下の通りです:

- ビタミンE:脂質の酸化を防ぎ、血管や肌を若々しく保つ。

- フェルラ酸:ポリフェノールの一種で、紫外線ダメージや脳の老化を抑制する作用。

- γ-オリザノール:自律神経を整えつつ、脂質の酸化を防ぐ。

- フィチン酸:体内の余分な鉄や重金属を排出し、酸化ストレスを軽減。

これらの抗酸化成分は、細胞や血管の酸化を抑えることで:

- 肌の老化(しわ・たるみ・シミ)の進行を遅らせる

- 動脈硬化や高血圧を予防する

- 生活習慣病のリスクを下げる

- 脳の老化や物忘れの予防にもつながる

といった全身的なアンチエイジング効果も期待できます。

5.デトックスと免疫力|フィチン酸や微量栄養素が体内の余分なものを排出し免疫をサポート

デトックス

玄米の食物繊維が腸内環境をととのえ血糖値を安定させることについて上記で述べました。食物繊維は腸内の老廃物を吸着して便とともに排出するため、腸をキレイに保ち気血の流れがととのいます。結果、便秘や老廃物の滞りを防ぎ、肌荒れや疲れの改善につながります。

排泄率は、白米は約2.5%、玄米は約88.5%と言われています。

また食物繊維だけでなく高い栄養価から、解毒力の高さも認められています。

玄米に含まれるフィチン酸(イノシトール6リン酸化)は、体内の有害物質である重金属(水銀、鉛など)や化学物質(農薬、食品添加物)を吸着して体外へ排出を促すキレート効果を発揮します。これにより細胞を傷つける酸化ストレスを減らし、体内をクリーンに保つ手助けをしてくれます。

免疫力

玄米は「精気を養い、正気を高める」ことで外邪を防ぎ、季節の変わり目や病後の回復期にも適します。

ビタミンB群・マグネシウム・亜鉛などの含有ミネラルは、免疫細胞の働きを正常に保つ役割を果たします。またビタミンEや亜鉛、フィチン酸が免疫細胞の働きをサポートします。免疫が正常化することで感染症予防に役立ち、解毒力を上げて免疫や炎症のコントロールにも良いでしょう。

腸は免疫細胞の約7割が集まる臓器で「免疫の要」と呼ばれています。

また水溶性食物繊維は腸内細菌のエサとなり短鎖脂肪酸を生み出します。この短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、善玉菌を増やし、腸壁のバリア機能を強化。結果としてウイルスや細菌に対する防御力が高まります。デトックス作用や大腸がんリスク低減も期待できるでしょう。

まとめ|健康のために、玄米をどう取り入れるか

まずは1日1食の玄米ごはんからでもOK。

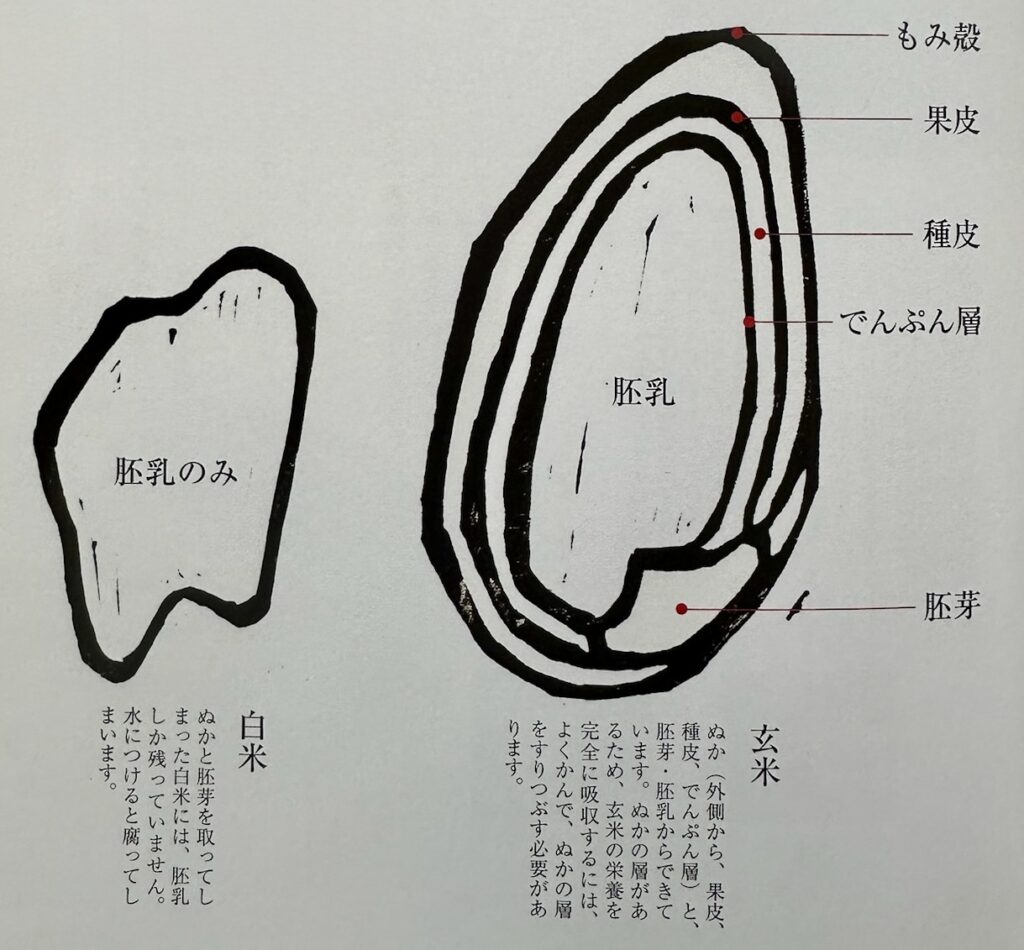

玄米は糠(外側から果皮、種皮、でんぷん層)と胚芽、胚乳からできています。栄養を十分に吸収するためには、よく噛んで糠層をすりつぶす必要があります。

一口歯の数30回、できたら50回、病名のついている人は一口100回噛みましょうと言われますので、咀嚼が”健康の要”と言っても過言ではありません。

また「玄米(黒)か白米(白)か」という極端な二択ではなく、実際のところは3分搗きや5分搗きなどの分搗き米にしたり、豆や雑穀を足したりと多くの選択肢があります。胃腸が弱い人や十分に咀嚼することが難しいという場合は、浸水をしたり、炊飯時の水分量を増やしたりという工夫も可能です。

ご自身がおいしいと思う玄米ごはんを炊くことが、おいしく楽しく続ける秘訣となります。日々の積み重ねが単なる食事だけでなく“生きる力を衰えさせない” という養生の知恵に通じ、心身共に長い健康生活へと導いてくれるでしょう。

\おいしい玄米ごはんが炊ける秘訣を伝授/

心をととのえる食養生の料理教室はこちら